¿Serán significativos los montos que recibiría la población con la propuesta de Keiko Fujimori de repartir el 40% de recursos del canon?

Convoca.pe hizo el cálculo entre el canon entregado a los gobiernos regionales entre los años 2016 al 2018 y la población del último censo. El resultado fue que los pobladores de las regiones de Cusco, Moquegua, Áncash y Callao podrían recibir entre S/ 126 a S/ 205 por persona al año. Además, las regiones de Amazonas, Huánuco y Lambayeque solo recibirían menos de S/ 8, tomando la cifra del canon del 2018. Para el economista Epifanio Baca, la propuesta de Fuerza Popular es populista y buscaría obtener votos de las provincias mineras donde ganó Perú Libre en primera vuelta. Por su parte, el economista Diego Macera advirtió que de aprobarse la iniciativa, generaría condiciones injustas de distribución.

Durante el primer debate presidencial para la segunda vuelta electoral, realizado el sábado último en Chota, Cajamarca, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lanzó su propuesta «canon para el pueblo», la cual consiste en distribuir entre la población parte de los recursos del canon de actividades extractivas que el gobierno central entrega a las regiones.

«Lo que propongo es el canon para el pueblo. El 40% del canon se repartirá directamente a la población. De esa manera vamos a trabajar de la mano con todos ustedes», manifestó Fujimori durante el encuentro público que tuvo con Pedro Castillo, aspirante a la presidencia por Perú Libre, en la Plaza de Armas de la provincia cajamarquina.

Para conocer sobre la viabilidad del ofrecimiento electoral, Convoca.pe consultó a expertos en temas económicos y presupuestales. Uno de ellos indicó que la propuesta de Keiko Fujimori es populista y que buscar captar votos de las provincias y regiones donde se encuentran los principales proyectos mineros. Precisamente, en estas localidades el candidato Castillo obtuvo el mayor número de votación en la primera vuelta y mantiene las preferencias del electorado para el balotaje, de acuerdo con las encuestas recientes.

En efecto, según los resultados oficiales de los comicios del domingo 11 de abril, los electores de las localidades donde se recibe más canon minero votaron por el candidato presidencial de Perú Libre. En total, fueron 16 las provincias en las que Pedro Castillo resultó ganador y que a su vez registran los mayores ingresos por canon minero en los últimos cinco años, las cuales están ubicadas en las regiones La Libertad, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Áncash, Puno y Cusco.

Para el economista y coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, la propuesta de Fujimori es «poco viable» y «populista», pues considera que está orientada a reducir el rechazo a las actividades mineras por parte de la población, dándole dinero a quienes viven en las zonas de inversión. Explicó que ese rechazo se debe fundamentalmente a los conflictos ambientales y sociales relacionados con el uso y contaminación del agua.

Baca añadió que, de llegar a la presidencia y de buscar aprobar esa propuesta, Keiko Fujimori tendría que llevar esa iniciativa ante el Congreso, el único ámbito en el que se puede modificar la Ley del Canon. El especialista prevé que el planteamiento sería rechazado por la mayoría de congresistas, incluso de la propia bancada fujimorista, pues serían impactados por la reacción de la población y de los gobernadores regionales que se opondrían a su aprobación.

Además, el economista opinó que si aquella iniciativa se aprobara, el monto a repartirse entre la población tendría un valor significativo solo en algunas regiones que reciben más canon y tienen menor cantidad de personas, pero en el resto de jurisdicciones «solo se recibiría un sencillo».

«Cuando se mira la distribución actual del canon, considerando todas las fuentes, ese monto distribuido es significativo en Cusco, Áncash, Tacna, pero en el resto de localidades son montos muy pequeños», precisó Epifanio Baca. Convoca.pe hizo un cálculo del 40% del canon recibido por los gobiernos regionales entre los años 2016 al 2018 y encontró que considerando solo los recursos del canon del 2018 y dividido entre la población del padrón electoral (mayores de 18 años), en las regiones de Cusco, Moquegua, Áncash y Callao recibirían entre S/ 126 a S/ 205 soles al año por persona. Además, las regiones de Tumbes, Tacna, Apurímac, Arequipa, Huancavelica y Pasco podrían percibir entre S/ 61 a S/ 94 en el mismo periodo.

En el resto de regiones se recibirían montos por debajo de los S/ 50. Incluso en Amazonas, Huánuco y Lambayeque, los ciudadanos obtendrían entre S/ 4 a S/ 7 anuales, suma que equivale al valor de menos de un menú económico por año.

[infogram id=»canon-40-1h984wooq0jzd6p»]

En el caso de las transferencias solo de canon minero durante el 2019, las transferencias de recursos generados por la actividad extractiva de minerales para la región Cusco superó los 376 millones de soles. Solo en esa región, el 40% del canon minero sería de 146 millones 800 mil soles y divido entre el padrón electoral solo podría dar por persona 143 soles al año.

Al respecto, el economista Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que los ingresos públicos, sobre todo los volátiles como el canon, deben usarse para cerrar brechas económicas y sociales que son responsabilidad del Estado y no para generar ingresos pasivos a grupos poblacionales.

Macera refirió que la propuesta de Keiko Fujimori llevaría en realidad a «abdicar a la reforma del sistema de inversión pública» y que también generaría una reducción de ingresos, no solo a los gobiernos regionales, sino también a las municipalidades y a las universidades públicas para obras de inversión pública.

Agregó que la disparidad en los ingresos y repartición del canon crearía condiciones injustas de distribución de los ingresos del Estado y que se podrían prestar a manipulación.

Finalmente, Diego Macera resaltó que el canon es muy volátil y que depende mucho del precio de los commodities como los minerales y los hidrocarburos. «Eso significa que un año se podría recibir S/ 500 y al otro S/ 200. Por eso no se usa el canon para gastos regulares del Estado, sino típicamente para infraestructura», precisó el economista.

Fuente: Convoca.pe

Tendencias. Pedro Castillo declaró que en su eventual gobierno dará la bienvenida a la inversión minera extranjera, pero su programa de gobierno plantea que utilidades de mineras deben ser de 30% y no de 70%, como en la actualidad. Y que las que no acepten serán nacionalizadas.

En teoría, los fondos del canon minero que reciben las localidades donde se extraen los recursos minerales deberían reflejarse en el bienestar de los pobladores de la zona. Sin embargo, un registro de los resultados de las elecciones presidenciales en las 20 provincias y distritos que más recursos del canon minero obtuvieron entre 2016 y 2020 indica que el candidato de Perú Libre, señalado como “antiminero” por sus críticos, recibió una extraordinaria votación, en comparación con sus competidores de otros partidos que respaldan la inversión minera. Alguna explicación debe haber.

De acuerdo con una base de datos elaborada por La República, de las 20 provincias que más fondos del canon minero recibieron en el último quinquenio –ver la infografía–, en 16 triunfó Pedro Castillo, en 2 Keiko Fujimori y en 2 César Acuña. Esto se llama contundencia.

Esta tendencia se repite en los 50 distritos que en la misma etapa bajo análisis recaudaron los mayores montos de canon minero en el país. Perú Libre triunfó en 38 distritos, Alianza para el Progreso en 6, Fuerza Popular en 3, Acción Popular en 2 y Renovación Popular en 1. Castillo llevó la delantera en el 75% de localidades. Sin duda, es un mensaje clarísimo no solo para la candidata Keiko Fujimori que enfrentará a Pedro Castillo en la segunda vuelta, sino también para el sector empresarial minero.

La provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, encabeza a las provincias que más fondos del canon han percibido en el último quinquenio: 220,2 millones de soles. En los 3 primeros lugares, no aparece Keiko Fujimori. Ganó Castillo con 39,74%, le siguió Yonhy Lescano con 16,5% y Hernando de Soto, que quedó tercero con una pequeñísima diferencia. En Mariscal Nieto están ubicadas Quellaveco y Cuajone, la primera de Angloamerican y la segunda de la Southern.

Tendencias que cuentan

Castillo sacó el primer lugar en 4 provincias de La Libertad, 3 de Cajamarca, 3 de Moquegua, 2 de Tacna, 2 de Áncash, 1 de Puno y 1 de Cusco. Se trata en este último caso de la provincia de Espinar, que es la tercera en haber recabado una enorme suma por canon minero: 138,1 millones de soles entre 2016 y 2020. En Espinar se encuentra el proyecto minero Antapaccay, que opera Glencore. Todavía hay conflictos pendientes de resolver en la provincia cusqueña que votó masivamente por Castillo, quien alcanzó 61,93%. Keiko Fujimori solo alcanzó el 2,23% de los votos, ubicándose en un lejano quinto lugar. El mensaje es clarísimo: no se trata solo de transferir millones de soles del canon minero. La votación indicaría que los pobladores no han visto en qué se han gastado 138,1 millones del canon minero.

En recientes declaraciones, Pedro Castillo garantizó que las inversiones extranjeras en el sector minero serán bienvenidas y que les garantizará la seguridad jurídica en un eventual gobierno de Perú Libre. También dijo que las utilidades de las mineras no serán del 70%, como en la actualidad, sino del rango de 30%. En el programa de gobierno de su partido se menciona lo mismo, y se indica que las compañías mineras que no acepten el cambio podrían ser nacionalizadas. ’’Vamos a terminar con el hambre, con las desigualdades, y ese 70% de las utilidades (de las mineras) se tiene que ir para el país, y que se lleven el 30%, no al revés, como es hoy’’, resaltó Castillo.

Números en rojo

La postulante de Fuerza Popular deberá bregar duro ante los pueblos mineros que prefirieron votar por el candidato de Perú Libre. Conforme la base de datos elaborada por La República con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Castillo venció en 38 de los 50 distritos que más transferencias de canon minero recibieron en el último lustro. Keiko Fujimori logró el primer lugar en 3 (ver infografía).

De los 38 distritos en los que venció Perú Libre, la mayor parte pertenece a zonas mineras: 20 en Áncash, 8 en Tacna y 4 en Moquegua. También triunfó en 3 de La Libertad, 2 de Cajamarca y 1 en Ica.

La población del distrito de San Marcos, ubicado en la provincia de Huari, entre 2016 –el año de la anterior elección presidencial– y 2020 recibió la espectacular suma de 570,6 millones de soles por concepto de canon minero. Los sanmarquinos prefirieron a Castillo (52,63%), muy lejos de Yonhy Lescano (10,42%) y de Verónika Mendoza (7,46%). En el distrito más rico desde el punto de vista de transferencias de canon minero, Keiko Fujimori quedó en el cuarto lugar con 6,46% de los votos.

Lo sucedido en los Andes del norte se replicó en los Andes del sur. El distrito de Gregorio Albarracín, de la provincia y región del mismo nombre, Tacna, fue el segundo gran receptor de canon minero: 171,6 millones de soles. Tampoco aparece Fuerza Popular entre los primeros.

Así es, Castillo alcanzó el 37,38% de los votos, Lescano el 14,54% y Hernando de Soto el 9,63%. Keiko Fujimori fue desplazada a la sexta posición con 4,58%.

¿Por qué los electores de provincias y distritos que son favorecidos con millones de soles del canon minero prefieren a un candidato que pretende cambiarlo todo, en lugar de una postulante que propone aumentar la inversión minera? Los analistas consultados ensayan algunas respuestas (ver los enfoques), pero lo cierto es que el voto del pueblo minero debe ser escuchado.

Enfoques

“Mineras no generan programas sociales”

Enfoque por Epifanio Baca T., Propuesta Ciudadana

La minería en su mayoría está ubicada en la sierra principalmente, en territorio donde hay poblaciones rurales y comunidades en el sur. La votación a favor de Pedro Castillo simplemente refleja el descontento de la población que vive en la pobreza por muchos años. Por ejemplo, en Espinar (Cusco) y Apurímac, donde la actividad minera está presente y da la sensación de que ahí está saliendo mucha riqueza de bonanza, pero al mismo tiempo las poblaciones que viven allí no han cambiado mucho en las condiciones de vida. Eso se debe a varios factores. No solo es por culpa de las empresas, también es por la responsabilidad de las autoridades locales y regionales que no están gestionando los recursos del Estado.

De un lado es responsabilidad de las empresas, porque las compañías mineras tienen una política muy restringida y no se preocupan por generar programas sociales en favor de las poblaciones.

Por ejemplo, en Cajamarca, Apurímac, Cusco, entre otras regiones, donde hay una intensa actividad minera, pero también hay una alta pobreza. Esa es la población que votó por Pedro Castillo.

“Un mayor presupuesto no significa más impacto”

Enfoque por Alexandra Ames, politóloga

Efectivamente, hay regiones que han mostrado una alta votación por Castillo, pero es interesante saber cómo estas regiones, si sumamos el voto de Verónika Mendoza y Yonhy Lescano, pueden llegar a un 70% de votación.

La minería puede haber ayudado mucho a la población a conseguir mayor empleo y mayores niveles de ingreso, pero todavía hay una brecha muy grande en las regiones, donde no hay mucha presencia del Estado. Por ejemplo, cuando no ejecutas el presupuesto que tienes no hay presencia del Estado. Cuando no implementan políticas públicas, no estás siendo presente.

Las regiones tienen un gran crecimiento en términos de presupuesto público, pero no están capacitadas para gastar todo el presupuesto que tienen. Más cantidad de presupuesto no significa necesariamente mayores impactos para la gente.

Este año de pandemia, la desigualdad se ha evidenciado en el tema de educación donde se ha generado muchísima frustración a los padres de familia. Muchos niños no han podido asistir al colegio o lo han hecho en pésimas condiciones por no tener una herramienta tan sencilla como una tablet, una computadora, un celular o acceso a internet. Y el discurso de Castillo se ha centrado en el tema de educación.

“Votaron así por la mala gestión del canon”

Enfoque por Víctor Caballero, sociólogo, analista

Esas localidades han votado por Pedro Castillo porque básicamente se debe a la red de maestros rurales en cada uno de los colegios y escuelas de las provincias y distritos del país. Están extendidos en el último caserío del rincón.

Esa identidad con el maestro de escuela, con el maestro rural, esa prédica de que por fin vamos a tener un maestro verdadero en el gobierno es lo que ha generado esta corriente de adhesión a Pedro Castillo.

Además es una figura mediática que encabezó una huelga magisterial que de alguna manera no consiguió su objetivo, pero logró consolidarse como un dirigente nacional plenamente identificado con los maestros de las regiones en todo el país.

Otra razón por la que la gente ha votado por Pedro Castillo en las zonas mineras es por la mala ejecución del canon por parte de las autoridades regionales y locales. Es decir, la mala ejecución y no la ejecución por parte de estas autoridades es la que ha generado el rechazo a los gobiernos y autoridades locales identificados con este proyecto. La gente hace su propia ecuación: las autoridades reciben el canon y no sabemos en qué lo usaron. Por tanto, el canon minero no me ha beneficiado. Así de simple.

El dato

Reconocimiento. En la construcción de la base de datos participaron los alumnos del Taller de Periodismo de Investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), a cargo del autor del reportaje. Se les agradece por su magnífico aporte.

Cartilla: La necesaria reactivación del proyecto del gasoducto para el sur peruano

Tras tres décadas de espera desde el descubrimiento de los reservorios de Camisea, y más de 15 años desde que inició su explotación comercial, el sur peruano aguarda por una inversión que genere nuevas condiciones de desarrollo y bienestar a su población. Por ello, desde el GPC, y con el objetivo de promover el intercambio y debate sobre este tema, publicamos esta cartilla.

¡Se debe fortalecer la banca estatal de fomento y desarrollo agrario! EL FAE AGRO ES UN COMPLETO FRACASO

No obstante, la cobertura de crédito, según el Cenagro 2012, solo alcanza al 9% de las 2.2 millones de unidades agropecuarias, el FAE-Agro –a la fecha– solo ha logrado subastar el 2% de los 2 mil millones de soles asignados, a tasas muy por encima del 3.5% promocionado. Las perspectivas de colocaciones, a casi un mes de su caducidad (fines de diciembre), son mínimas. ¿La razón? El programa está desconectado de la realidad sectorial. Lo creó el MEF como réplica de los programas palanca de las grandes empresas Reactiva Perú y Fae-Mype, sin consulta previa al Minagri, exigiendo a los beneficiarios títulos de propiedad, constancia de arrendamiento o posesión, aun cuando solo el 15% a nivel nacional lo posee. Otra arista del fracaso está en la paupérrima gestión de Cofide, administrador del fondo. Mejor un bono productivo agrario, más transparente, competitivo y menos burocrático.

Escribe: Epifanio Baca Tupayachi, del Grupo Propuesta Ciudadana.

La campaña de siembras está llegando a su final y el FAE-Agro, el programa de créditos garantizado exclusivo para atender a los pequeños y microempresarios del sector agropecuario, apenas ha subastado el 2% (S/ 40 millones) de los S/ 2,000 millones puestos a disposición por el Gobierno durante la emergencia sanitaria (no se cuenta con información sobre las colocaciones).

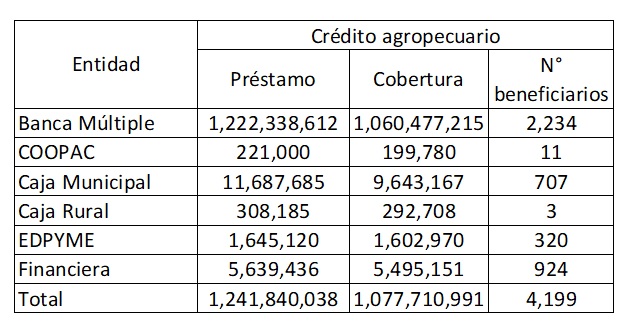

En contraste, según cifras del Cofide disponibles, al mes de mayo, a través de Reactiva Perú y Fae-Mype, han sido entregados créditos por S/ 1,241 millones en el sector agropecuario; aunque este monto representa solo el 5% del total colocado en ambos programas y beneficia principalmente a 4,199 grandes y medianas empresas (ver Cuadro 1).

A estas alturas es posible afirmar que el FAE-Agro ha fracasado en su propósito y la raíz de este fiasco puede encontrarse en las características de su diseño. La creación del programa estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual basándose netamente en la experiencia de Reactiva y FAE-Mype buscó implementar un modelo similar para el sector agropecuario. El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) no intervino en el proceso de diseño pese a ser el ente rector.

El MEF tampoco llamó a consulta a representantes de las entidades microfinancieras con llegada al campo. El resultado fue un programa desconectado de las condiciones de acceso al sistema financiero en el sector agropecuario.

Cuadro 1

COLOCACIONES DE REACTIVA PERÚ Y FAE-MYPE A EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

BRECHA CREDITICIA

El acceso al crédito ha sido históricamente escaso e inclinado hacia las grandes unidades productivas. Según cifras del Cenagro del año 2012, la única fuente disponible, la cobertura solo llegaba al 9% de las más de 2´200,000 unidades agropecuarias presentes en el país.

De acuerdo con expertos consultados, este nivel de cobertura no habría variado significativamente en los últimos 40 años. En el año 2019, el financiamiento al sector agropecuario alcanzó los 12 mil millones tras décadas de continuo aumento. Sin embargo, este monto no supera el 4% del total de créditos otorgados en el conjunto del sistema financiero. Gran parte de este monto habría sido adjudicado a empresas dedicadas a la agroexportación y la mediana agricultura comercial, que atienden los bancos y financieras. Por lo tanto, resultaba ilusorio tratar de llegar a los agricultores a través de un sistema financiero con escasa capacidad de colocación en este sector.

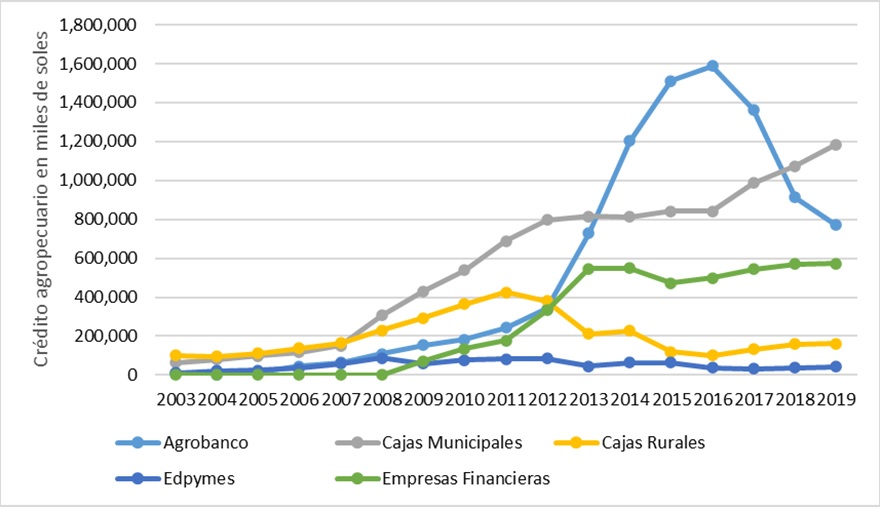

En los últimos años los créditos otorgados por la banca múltiple han crecido significativamente. Sin embargo, opciones como las cajas rurales, cajas municipales y Agrobanco, que tienen mayor llegada a los pequeños agricultores, ofrecen montos mucho menores, comparado con la banca múltiple, y el costo del crédito que ofrecen es mayor por los altos costos de transacción que tienen.

En el caso particular de Agrobanco, si bien tuvo un periodo de expansión en el periodo 2014-2017, enfrenta limitaciones institucionales y problemas de gestión que llevaron a que su tasa de morosidad supere el 80% de su cartera.

Gráfico 1

CRÉDITOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO SEGÚN INSTITUCIÓN FINANCIERA

(en miles de soles)

LIMITACIONES

El programa FAE-Agro apunta a beneficiar a más de 300 mil agricultores, priorizando a los que tienen menos de 5 hectáreas de tierras de cultivo. Pese a que esta meta solo considera a un pequeño porcentaje de agricultores, dejando fuera a más de 1´500,000, las condiciones de acceso a este programa, tanto para las entidades financieras como para los potenciales beneficiarios, explican también su limitado avance. En el caso de los primeros, el reglamento coloca como condición para ser elegibles contar con participación de cartera agrícola en el total de sus colocaciones empresariales, es decir, contar con un mínimo de clientes pre aprobados, lo cual es difícil de cumplir cuando se tiene que identificar nuevos clientes.

Por el lado de los beneficiarios, el programa requiere la presentación de títulos de propiedad, constancias de arrendamiento o posesión; cuestiones que el mismo Minagri reconoce que solo 15% de agricultores del país posee.

Un punto positivo del programa es haber conseguido bajar las tasas de interés, la cual ha sido históricamente una de las principales barreras de acceso a créditos en el sector, debido a –entre otros factores– a los altos costos de las instituciones financieras. Por ejemplo, Agrobanco, especializado en el sector agropecuario, maneja una tasa de interés de 21.5%, por lo que no le resultara atractivo colocar préstamos con las tasas que maneja el programa.

A octubre, las tres subastas del FAE-Agro realizadas han tenido tasas que iniciaron con 6.2%, luego pasaron a 9.9% y la última se ubicó en 12.6%, lo que demuestra que hubo una suerte de “sinceramiento” de los costos. Esta reducción de tasas de interés también ha ocurrido en los fondos de Reactiva Perú y FAE-Mype, ya que, al contar con la garantía del Estado, han logrado reducir las tasas de manera significativa, por debajo del 8% en casi todos los casos (ver Gráfico 2).

Gráfico 2

TASAS DE INTERÉS DE LOS PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

HAY PLATA, PERO DEFICIENTE MANEJO

De acuerdo a la norma que la crea, el programa llegará a su fin el 31 de diciembre habiendo utilizado una mínima parte de los 2,000 millones asignados. No conocemos la lista de los beneficiarios del programa pese a nuestras solicitudes de información que fueron denegadas por Cofide.

Para los dirigentes de Conveagro este resultado tiene sabor a estafa. Una propuesta para salir de este entrampamiento sería extender su vigencia, pero además de los ajustes que requiere el programa, se debería evaluar el traslado de la asignación del manejo del fondo a una entidad que pueda realizar esta tarea de manera más ágil y eficiente. Cofide es criticado por su lentitud, cuando precisamente se requiere flexibilidad para que las colocaciones sean rápidas. Poner esta tarea sobre Agrobanco sería añadir problemas a una entidad que ha demostrado una limitada capacidad de colocación. Es lamentable constatar que, en el corto plazo, pareciera no haber alternativas viables.

El problema no es falta de dinero. Sumando los recursos asignados a FAE Agro y Agro Perú, actualmente habría fondos que bordean los s/ 2,400 millones para atender a la pequeña agricultura y la agricultura familiar. El problema, no obstante, es que tal como hemos descrito, el sistema financiero no tiene capacidad para colocarlos. En el corto plazo, si se trata de apoyar a la pequeña agricultura, la entrega de un subsidio directo, a través de un bono productivo agrario, por ejemplo, colocado de manera transparente y competitiva podría ser el mejor camino.

Lo que el agro necesita es fortalecer la banca estatal de fomento y desarrollo agrario para que funcione eficientemente, pero ello implicaría superar las restricciones de la Constitución del 93 que, argumentando el rol subsidiario del Estado, le impone una serie de restricciones. Con una banca de fomento consolidada y gestionada eficientemente, mecanismos como FAE-Agro podrían llegar de manera efectiva a los agricultores.

Cusco pierde S/ 235 millones por caída de precio de líquidos y gas natural

Análisis. La producción y la baja cotización de los precios del gas golpearán los bolsillos del Gobierno Regional de Cusco y municipios. Disminuyeron regalías y canon por la pandemia.

La explotación del gas de Camisea genera dinero. Una parte queda en manos del Consorcio Camisea, mientras que el Estado recibe una tajada por el pago de tributos. Los gobiernos locales y el Gobierno Regional del Cusco son directos beneficiados. Les corresponde regalías y canon gasífero por la ubicación del yacimiento gasífero en territorio cusqueño.

Setenta y cinco de cada cien soles del presupuesto del Gobierno Regional del Cusco proviene del canon gasífero y regalías, mientras que setenta de cada cien soles (70%) tiene esa misma fuente en los gobiernos locales. Desde que en 2004 empezó la extracción y venta del hidrocarburo, las transferencias por canon gasífero suman más de S/ 20 mil millones.

Los tributos

Camisea paga dos tipos de tributos: canon gasífero y regalías,el primero representa el 20% de las transferencias y el segundo 75%.

Las regalías provienen de aplicar un impuesto de 37.24% al valor de la producción. Camisea debe cancelarlo cada fin de mes y, por ende, los gobiernos reciben su parte cada 30 días. El segundo equivale al 50% del Impuesto a la Renta (IR) declarado por la empresa. No obstante, los gobiernos subnacionales no reciben toda la transferencia en una sola partida como ocurre con el canon minero. Este dinero se divide entre doce y se va transfiriendo mensualmente.

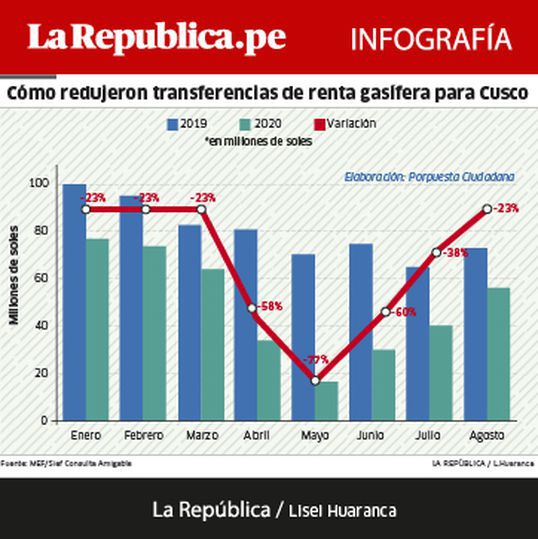

Las transferencias se mantuvieron casi estables en años anteriores. No obstante, en el 2020, debido a la pandemia, entre marzo y mayo, el valor de producción de líquidos y gas natural tuvo una caída sin precedentes. La baja varió entre 59% y 79% respecto al mismo periodo de 2019. En julio, cuando se levantó la cuarentena, hubo una recuperación.

Sin embargo, a diferencia de los volúmenes de producción que empezaron a recuperarse, los ingresos siguen rezagados en ambos recursos, debido a la baja de los costos en el mercado. Bajó en mayor grado el precio de los líquidos de gas (LGN) y en menor medida el Gas Natural (GN).

Un análisis hecho por los economistas Epifanio Baca y Pablo Villa Incanttito, del Grupo Propuesta Ciudadana, concluye justamente que la caída de los precios de LGN y GN devino en la merma de las transferencias.

Menos plata

La caída de los precios de los líquidos y el gas natural afectó la transferencia por canon gasífero de manera drástica. Abril, mayo y junio fueron los más críticos con un descenso entre 58% y 77%. Así, entre enero y julio de 2020, las pérdidas alcanzan S/ 235 millones respecto al mismo periodo de 2019. “Esa es la cantidad que se perdió en transferencias a los gobiernos locales y regional en Cusco”, precisó Villa.

Que haya menos canon se explica porque el COVID-19 ocasionó el cierre de fronteras y, como consecuencia, la caída del precio internacional del petróleo. Si el precio del petróleo baja también cae la cotización de los líquidos de gas. “Cabe señalar que el precio del LGN sigue la tendencia del precio del petróleo. Los precios del petróleo se caracterizan por una alta volatilidad y dependen de varios factores, económicos, financieros y geopolíticos”, precisa el análisis de Propuesta Ciudadana.

Canon gasífero renta se verá disminuido en el 2021

El economista Pablo Villa precisa que las transferencias del 2021 por concepto de canon gasífero renta serán menores. “Si no hay una recuperación sustancial en el nivel actual de los precios, las utilidades del Consorcio Camisea se verán duramente golpeadas y, por tanto, el Impuesto a la Renta (del que depende el canon gasífero renta). Con ello el canon gasífero a transferirse el 2021 se vería duramente golpeado”, dice el estudio. “A setiembre seguimos registrando baja. En el 2021 habrá una disminución significativa. No podemos calcular todavía en cuánto”, sostuvo Villa.

Las transferencias a las municipalidades de Cusco entre 2010 y 2019 fue de 14 853.3 millones. Y la Región / 3 885 millones.

Fuente: La República

Fuente: La República